中国在中亚的峰会外交

文献来源:

原标题 САММИТОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

网站名称 CYBER LENINKA

文献链接:https://cyberleninka.ru/article/n/sammitovaya-diplomatiya-kitaya-v-tsentralnoy-azii

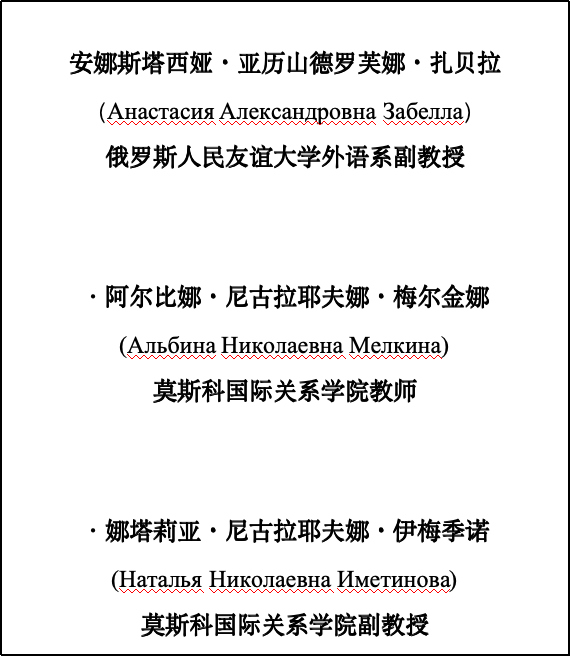

三位专家合作撰文指出,目前中国在中亚的影响力不断增强、对中亚外交政策呈现出活力,双方通过举办中国-中亚峰会来实现关系制度化。人类命运共同体概念以及“一带一路”倡议被认为是中国在该地区外交政策的重要叙事,是加强中国在该地区地位的一种方式。中国和中亚国家对世界秩序的相近看法和安全领域的共同利益可以成为扩大互利合作的因素。然而,不排除双方关系失衡,因为中方在现代世界有足够的分量来形成叙事,能够将中亚国家的利益视为“毫无根据的欲望”。我们编译了该文,本文观点仅供参考,不代表山东大学俄罗斯与中亚研究中心立场。

依托于有利的地理位置和军事战略地位、丰富的自然资源、廉价的劳动力资源、运输潜力以及全球南方议程的实现,中亚成为国际社会竞相拉拢的对象。如果我们揭开争夺中亚的美丽面纱,矛盾就会显得相当多面,包括俄罗斯与美国、美国与中国之间的竞争,以及欧盟和土耳其等新角色的加入。俄罗斯诉诸于历史共性、数百年共同建国的过去和安全传统,中国则在经济领域扮演第一小提琴手的角色,而美国则押宝于政治领导层的传统变革,这将为中亚国家打开通往“民主世界”的大门。俄罗斯和中国在中亚的共同利益有助于营造稳定的环境,这是对安全和可控的不变需求决定的。以习近平为首的中国领导层正在通过落实“一带一路”倡议、人类命运共同体理念和峰会外交,加强中亚国家在中国外交政策中的作用。

近年来,俄罗斯学术界对中国的中亚政策越来越感兴趣。在专门讨论这一主题的著作中,俄罗斯人民友谊大学东方与非洲研究系副教授茹拉夫列娃(Е. В. Журавлева)的文章值得重点关注,同样值得关注的还有圣彼得堡国立研究大学高等经济学院副教授兼系主任克里沃希(С. В. Кривохиж)和副教授索博列娃(Е. Д. Соболева)的著作。

历史学教授卢金(А. В. Лукин)详细分析了世界新秩序的形成问题。在有关中国欧亚政策的现代研究中,“欧亚安全的经济挑战:中国以美国和澳大利亚为榜样实施经济制裁的战略”一章的内容值得关注。

如今,中国的地缘政治正受到密切关注。在俄罗斯著名专家中,我们应特别提到人民友谊大学国际关系理论与历史系副教授格拉奇科夫(Е. Н. Грачиков)。他的著作侧重于研究中国的国内和外交政策。而俄罗斯科学院东方学研究所现代中国研究中心主任、政治学博士维诺格拉多夫(А. В. Виноградов),则致力于研究现代化、中国关于世界秩序和多极世界思想的演变等问题。

山东大学俄罗斯与中亚研究中心的权威专家马风书在其作品中重点关注身份认同问题。来自复旦大学、专门研究俄罗斯和中亚国家的中国学者赵华胜也对大欧亚伙伴关系项目持怀疑态度,但他指出该项目有助于中国“一带一路”倡议的实施。值得关注的还有中国专家王宇飞的文章,其中探讨了中国在中亚政策的概念背景以及中国在中亚国家的公共外交问题。

中亚议程在中国学术界非常重要,关注重点是双方在贸易、农业和文化外交方面的合作。万方数据和知网平台的统计数据也证明了这一点,根据这些数据可知,近两年来,中国以中亚为主题的硕士生和博士生毕业论文答辩人数显著增加。

尽管如此,本文作者还是注意到一个事实,即学术界对中国对中亚的峰会外交这一主题尚未进行过深入研究。因此,本研究旨在填补这一空白。

中亚国家在中国外交政策中的优先地位

中亚国家的独立性有助于扩大该地区国家与中国之间的互动。中亚从未像东南亚国家那样被列入中国外交政策的优先事项,尽管如此,中亚国家在中国外交政策优先事项中的重要性仍不容低估。

首先,中国的国家利益包括确保西北边境和邻近领土的安全与稳定,这意味着要防止分裂主义运动。在这里,中方不仅关注哈萨克斯坦境内维吾尔民族主义组织的存在,也关注土耳其复兴突厥和后奥斯曼世界的政策。

早在1992年,土耳其总统图尔古特·厄扎尔(Turgut Özal)就提出了这样的论断:“突厥世界将成为从巴尔干到中国长城的欧亚空间的主导因素”,并宣布二十一世纪是“突厥人的世纪”。

中国领导层也非常重视西北地区的发展,这些地区的发展远远落后于沿海和中部省份。中国可以通过扩大与中亚国家的经贸合作来实现这一目标。这也是2013年启动“一带一路”倡议的动力之一。

中国感兴趣的另一个重要因素是通过“一带一路”倡议刺激经济发展,这不仅将成为改善中亚国家经济状况、改善基础设施领域的触发器,还将有助于部分解决贫困问题。中国在消除极端贫困方面的经验值得中亚国家借鉴。2000年,中国有49.8%的人口生活在贫困线以下,到2020年,这一数字降至0%。然而,需要注意的是,根据联合国的定义,贫困线是指每天1.9美元的收入水平;在中国,贫困线是每天1.1美元。

总体而言,值得注意的是,近年来中国的许多规范性法律文件、中国领导人的讲话都伴随着构建人类命运共同体的论述,这可能是中国的全球化之路。

中方非常重视能源安全,这使得中亚地区颇具吸引力,特别是考虑到中国为避免依赖一个或几个国家而实行的资源进口多样化政策。哈萨克斯坦和土库曼斯坦自然资源丰富,是中国感兴趣的合作伙伴。

中国表示有兴趣重塑全球和地区经济链条,并押注在绕过俄罗斯联邦、途经中亚(大部分经过哈萨克斯坦)的跨里海国际过境路线的发展上。值得注意的是,在拜登的领导下,美国也把赌注押在了这条跨海通道上,而这首先是由美国的反俄路线所决定的。考虑到该路线途经中国这一事实,以及特朗普的反华言论,可以认为美国对这条运输大动脉的兴趣将在2022年交通流量快速增长之后有所下降。这条交通运输线2021年的运输量为58.6万吨,2022年为148.5万吨,2023年为276.4万吨,2024年的前11个月为309.7万吨。

与周边国家建立友好关系是中国外交政策的一项重要任务。因此,江泽民时期(1993-2003年)提出“睦邻原则”,胡锦涛时期(2003-2013年)提出“全球睦邻原则”,后来又提出了创建“和谐世界”和推进“周边外交”两大外交主张。俄罗斯著名中国问题专家卡申(В. Б. Кашин)指出,“到2000年代末和 2010年代初,出现了加强中国在世界政治中的作用、提出地区和全球倡议以及建立新的国际结构的趋势”。在习近平领导下,中国的外交政策优先事项以理性原则为主导,以“开放型世界经济”和“人类共同命运共同体”为依托,而构建“人类共同命运共同体”就等于构建更加诚信、公平、理性的国际发展新秩序。

因此,可以说中亚国家在实施“一带一路”倡议中发挥着重要作用,是中国与西方国家之间的重要纽带。中国不仅对中亚基础设施项目的实施、投资、自然和能源资源贷款感兴趣,还对维护该地区的安全感兴趣。

中国中亚峰会外交的特点

首届中国-中亚峰会于2023年5月17日至18日在中国古城西安举行。选择西安作为首次与中亚国家领导人会晤的地点并非偶然。2100多年前的汉代,张骞从这座城市出发,出使中亚,为欧亚之间通过丝绸之路建立联系作出了贡献。中方以这种方式表明了在过去成就的基础上,通过加强合作向前迈进的意愿。中方组织了最高级别的招待会和晚宴。演出以“盛唐礼仪”为主题,体现了唐朝迎接远方客人的规格。习近平在欢迎宴会上说:“深化同中亚的合作,是我们这一代领导人着眼未来做出的战略决策。它符合全球大趋势,满足了人们的期望。”峰会期间,习近平分别同中亚各国领导人会晤。会议决定将中吉、中土关系提升为全面战略伙伴关系。值得注意的是,习近平在任10年间已7次访问中亚国家。

早在2022年1月,在庆祝建交30周年的视频会议上,双方宣布了建设具有统一未来的中国-中亚共同体和开辟关系新纪元的重要性。讨论的一个重要议题是使中国-中亚机制成为促进双方深化合作的重要平台。莫斯科国际关系学院东亚与上合组织研究中心高级研究员杰尼索夫(И. Е. Денисов)认为,“人类命运共同体”或“新型国际关系”、国际话语权是中国外交政策新特质的标志。这是中国更广泛、更深入地参与全球进程的证明。因此可以说,以习近平为首的领导层领导下的中国摒弃了“躲在暗处”“隐藏实力”的基本外交政策理念,转而走“大国”务实新路,积极维护自身利益。

(编译:葛邱嫣)